发布时间:2021-11-04 阅读次数:502 来源:省人民政府

| 政策类别 | 科技类 | 发文字号 | 鄂政发〔2021〕18号 |

| 发文单位 | 省人民政府 | 官网发布日期 | 2021年10月20日 |

| 主管部门 | 省人民政府 | 受理时间 | / |

| 受理部门 | 省人民政府 | 截止日期 | / |

| 办理及协调部门 | 省人民政府 | 政策覆盖区域 | 湖北省 |

| 联系电话 | / | 关键词 | 科技创新“十四五”规划 |

| 官网链接 | http://www.hubei.gov.cn/zfwj/ezf/202110/t20211020_3818129.shtml | ||

内容详情

各市、州、县人民政府,省政府各部门:

现将《湖北省科技创新“十四五”规划》印发给你们,请结合实际,认真贯彻执行。

2021年9月24日

湖北省科技创新“十四五”规划

目录

第一章塑造在全国科技创新版图中的领先地位(7)

一、发展形势(7)

二、指导思想(14)

三、基本原则(15)

四、主要目标(16)

第二章构建全域科技创新新格局(19)

一、全力争创武汉国家科技创新中心和湖北东湖综合性国家科学中心(20)

二、高标准建设以东湖科学城为核心的光谷科技创新大走廊(20)

三、加快推进襄阳、宜昌区域科技创新中心建设(22)

四、全面强化区域科技创新多点支撑(23)

第三章培育高能级战略科技力量(24)

一、着力构建高水平实验室体系(24)

二、加快重大科技基础设施集群建设(27)

三、促进高水平研究型大学和世界一流科研院所发展(28)

四、大力培育重点产业科技领军企业(29)

五、打造重大技术创新平台网络(30)

第四章打造全国重要的原始创新策源地(34)

一、提升优势学科基础研究能力(34)

二、加强前沿交叉领域前瞻布局(35)

三、建立完善基础研究支持机制(38)

四、增强基础研究平台支撑保障能力(38)

第五章打好现代产业关键核心技术攻坚战(39)

一、加快建设世界一流光电子信息技术创新高地(40)

二、全力塑造先进制造技术创新优势(41)

三、积极抢占数字技术战略制高点(42)

四、加快发展支撑重点产业的先进材料技术(44)

五、大力发展清洁安全高效新能源技术(46)

六、深化军民科技协同创新(46)

第六章加快生命健康科技攻关(47)

一、加快重大疾病防治与人口健康关键技术攻关(47)

二、强化生物医药技术研发高端引领(48)

三、加强公共安全与社会治理技术保障(49)

第七章强化乡村振兴科技支撑(51)

一、加快发展自主可控的种业技术(51)

二、全面提升农业绿色优质高效生产技术水平(52)

三、加强动物疫病和农作物病虫害绿色防控关键技术攻关(53)

四、强化农产品加工储运与质量安全重点技术研发(54)

第八章推进绿色低碳技术创新(55)

一、加快推进长江生态大保护关键技术攻关(55)

二、增强碳减排碳中和技术支撑能力(55)

三、大力发展资源高效开发与循环利用技术(57)

第九章组织实施一批科技重大专项(58)

一、“光芯屏端网”产业(58)

二、先进制造产业(60)

三、现代农业产业(62)

四、生物医药产业(63)

五、引领性战略性关键技术(64)

第十章培育高成长企业创新主体(66)

一、加快提升企业创新能力(66)

二、大力发展高新技术企业(66)

三、加速培育科技型中小企业(67)

四、打造创新型产业集群(68)

第十一章加速科技成果转化为现实生产力(68)

一、建立科技成果高效转化机制(69)

二、完善科技成果转化服务体系(69)

三、强化科技成果转化精准对接(70)

四、促进科技服务业专业化市场化发展(70)

第十二章建强科技创新人才高地(71)

一、加快集聚海内外高端科技人才(71)

二、优化科技人才培养体系(72)

三、激励科技人才服务一线(73)

四、提高科技人才制度吸引力竞争力(73)

第十三章形成科技对外开放合作枢纽链接(74)

一、提高区域科技创新引领辐射能力(74)

二、加强与国内科技创新中心交流合作(75)

三、积极融入全球创新网络(76)

第十四章推动科技体制改革先行先试(77)

一、加快科技项目资金管理改革(77)

二、推进科研机构改革(78)

三、深化科技评价奖励制度改革(78)

四、加速科技成果权属改革(79)

五、建立完善科研诚信监督体系(79)

第十五章营造一流科技创新生态(80)

一、推进科技创新治理现代化建设(80)

二、构建科技金融服务体系(81)

三、强化知识产权创造保护运用(82)

四、促进创新产品推广应用(83)

五、加强科技伦理建设(83)

六、健全科技安全风险防范机制(84)

七、加快科学技术普及和创新文化建设(84)

第十六章加强规划实施保障(85)

一、坚持和加强党对科技事业的全面领导(85)

二、提高科技创新投入水平(86)

三、加强规划与年度计划衔接(86)

四、开展规划评估与动态调整(86)

为深入实施创新驱动发展战略,奋力谱写湖北科技强省建设新篇章,根据“十四五”国家科技创新规划和《湖北省国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,制定本规划。

第一章塑造在全国科技创新版图中的领先地位

“十四五”时期是我国全面建成小康社会之后乘势而上开启全面建设社会主义现代化国家新征程的第一个五年,是谱写新时代湖北高质量发展新篇章的关键五年,也是我省全面提升科技创新能力的关键时期,必须深入实施创新驱动发展战略,持续加强科技创新体系和创新能力建设,为加快“建成支点、走在前列、谱写新篇”提供科技支撑。

一、发展形势

“十三五”期间,湖北省坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神和关于科技创新的重要论述,坚持以促进科教资源优势转化为发展优势为主线,以强化创新体系和创新能力建设为重点,以深化科技体制改革为动力,推动科技创新和经济社会发展深度融合,努力塑造更多依靠创新驱动、更多发挥先发优势的引领型发展,全省“十三五”科技规划重点任务基本完成,国家创新型省份建设取得重要进展,为全省经济社会发展提供了有力科技支撑,为“十四五”谱写科技强省建设新篇章奠定了良好基础。

科技创新综合实力进一步提升。区域综合科技创新水平指数在全国的排名由第10位上升为第8位,排名中部第1位,进入全国科技创新水平的“第一方阵”;基础研究竞争力位居全国第6位。“十三五”期间,全省科技人员获国家科技奖112项,继续保持全国前列、中西部地区之首;全省R&D活动人员由“十二五”末的22.1万人增至2019年的28.55万人,在鄂“两院”院士73人,数量居全国前列、中部第一;万人发明专利拥有量由“十二五”末的4.3件增至2020年的12.41件。

区域创新体系建设取得新进展。武汉、襄阳、宜昌国家创新型城市建设有序推进;咸宁高新区、黄冈高新区、荆州高新区、黄石大冶湖高新区、潜江高新区晋级国家高新区;大冶、宜都、仙桃获批首批国家创新型县(市)。全省共建有省级以上高新区32家(其中国家级12家)、省级以上农业科技园区55家(其中国家级11家)、省级以上可持续发展实验区34家(其中国家级12家),省级以上科技企业孵化器219家(其中国家级63家)、省级以上众创空间346家(其中国家级83家)。建有光电国家研究中心、武汉生物安全(P4)实验室、3个重大科技基础设施、28个国家重点实验室(全国第4位)、19个国家工程技术研究中心、36个国家级对外科技合作平台、4个产业创新联合体、30个产业技术研究院、331个企校联合创新中心、10个专业型研究所(公司)、27个科技成果转化中试研究基地。

创新驱动发展取得明显成效。全省科技进步贡献率达60.33%;技术合同成交额由“十二五”末的830亿元增至2020年的1686.97亿元,增长103.25%,以较大优势保持中部第1位;高新技术产业增加值由“十二五”末的5028.94亿元增至8684.1亿元,增长72.68%;高新技术企业由“十二五”末的3317家增至10404家,位居全国第7位、中部第1位,入库科技型中小企业7446家,科技企业孵化器在孵企业超过20000家。创造脉冲平顶磁场新的世界纪录,建成世界首个民用极低频大功率电磁波发射台,成功研发“北斗心脏”星载铷原子钟、“珞珈一号”全球首颗专业夜光遥感卫星、超大容量超长距离超高速率光通信系统、铸锻铣一体化3D打印数控机床、全球存储密度最高的128层三维闪存芯片、全国最大功率光纤激光器、全球首台全数字PET-CT、全球第一张水稻全基因组育种芯片等一批重大科技成果。

科技创新创业环境不断改善。全省全社会研发经费投入(R&D)由“十二五”末的561.7亿元上升到2020年的1005.3亿元,增长78.97%,全社会研发经费支出占GDP的比重达到2.31%,位居全国第8位、中部第1位。制定出台《湖北省自主创新促进条例》《湖北省实施〈中华人民共和国促进科技成果转化法〉办法》《中共湖北省委湖北省人民政府关于加强科技创新引领高质量发展的若干意见》等科技法规政策,科技体制改革深入推进,科研诚信生态逐步优化,尊重科学、尊重知识、尊重人才、崇尚创新的社会氛围持续营造。

当今世界百年未有之大变局加速演进,国际环境错综复杂,围绕科技制高点的竞争空前激烈,我国开启全面建设社会主义现代化国家新征程,加快构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局,湖北科技创新发展面临新形势、新任务、新机遇、新挑战。

一是党中央对科技创新的高度重视前所未有,湖北必须肩负起服务高水平科技自立自强的时代重任。党的十九大确立到2035年我国跻身创新型国家前列的战略目标,党的十九届五中全会提出坚持创新在我国现代化建设全局中的核心地位,把科技自立自强作为国家发展的战略支撑。习近平总书记在“科技三会”上发表重要讲话,向全党全国发出新时代建设世界科技强国新的“动员令”。《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》将“坚持创新驱动发展全面塑造发展新优势”作为首要任务专章部署。“十四五”时期,湖北必须贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,学习贯彻习近平总书记关于科技创新的重要论述和党中央科技创新决策部署,贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神,发挥科教资源富集优势,强化科技创新策源功能,保持科技创新能力领先,打造具有全国影响力的科技创新中心,努力为我国跻身创新型国家前列和建设世界科技强国作出新贡献。

二是科技创新对经济社会发展的深刻影响前所未有,湖北必须抢抓新一轮科技革命和产业变革的历史机遇。当前,新一轮科技革命和产业变革正在重塑世界创新格局,量子信息、生命科学、数字技术、人工智能等领域突飞猛进,科技创新的扩散性、渗透性不断提高,开放融合程度深度拓展,给社会生产方式、生产关系、经济结构、生活方式带来重大变革,科技创新呈现广度显著增大、深度显著加深、速度显著加快、精度显著增强的发展趋势。面对新一轮科技革命和产业变革带来的机遇与挑战,湖北必须深刻把握科技创新发展大势,加快培育优势领域战略科技力量,加快推进前沿领域科技创新布局,加快提升关键核心技术创新突破能力,着力打通科技成果转移转化通道,以科技创新确定性的提升积极应对外部环境不确定性带来的影响。

三是区域科技创新竞争的激烈态势前所未有,湖北必须加快提升服务构建新发展格局的科技创新支撑能力。在当前科技创新竞相发展的赛道上,全国各地掀起了以科技创新为引领的转型升级发展热潮。作为长江经济带、中部地区崛起等国家重要发展战略的承载地,加快科技创新是习近平总书记赋予湖北的政治任务,也是湖北适应新发展阶段、服务构建新发展格局、实现高质量发展的关键。“十四五”时期,湖北必须围绕打造国内大循环重要节点和国内国际双循环战略链接,提高统筹配置国内国际创新资源的能力,努力建成引领中部地区崛起的科技创新支点和全球创新网络的重要链接。

四是高质量发展对科技创新的迫切需求前所未有,湖北必须充分发挥科技创新第一动力的重要作用。湖北产业门类齐全、基础雄厚,但是传统产业结构偏重,高新技术产业占比不高,汽车、化工、冶金等支柱产业高端产能不足,新兴产业前瞻布局不够。“十四五”时期,是湖北以高质量发展为主题,推动产业转型升级,构建战略性新兴产业为引领、先进制造业为主导、现代服务业驱动的现代产业体系,着力打造全国重要增长极的关键时期。省委十一届八次、九次全会坚持把科技创新摆在事关发展全局的核心位置,全面部署建设科技强省。全省上下必须把科技自立自强当使命、视创新创造如生命、抓创新发展像拼命,以科技创新第一动力增强发展新动能,让科技创新真正成为我省“建成支点、走在前列、谱写新篇”的核心竞争力和重要支撑力。

五是科技创新发展对科技治理能力全面提升的现实要求前所未有,湖北必须深化科技体制改革提高创新体系的整体效能。科研活动的空前活跃、科学范式的转变重组、创新要素的加速流动、研发机构的模式变化等,对科技创新治理体系和治理能力现代化提出了新要求。面对新形势、新任务、新机遇、新挑战,湖北亟须提高科技创新治理能力,推动有为政府和有效市场相结合,加快政府科技管理与创新服务职能转变,加快探索重点领域关键环节科技改革创新,切实优化“政产学研金服用”创新生态环境,着力提高科技创新体系整体效能。

同时,我们也要清醒地看到,当前我省科技创新发展仍存在一些短板不足和瓶颈问题:一是中心城市科技创新引领辐射能力不强。武汉市经济外向度和创新国际化水平不够高,对科技创新资源的吸引力、承载力、集聚力不够强,在带动省内、辐射省外、融入全球科技创新方面作用发挥不够;襄阳、宜昌两市尚未形成带动区域创新发展的科技优势和创新能力。二是战略科技力量培育不够。国家实验室、高水平实验室、重大科技基础设施建设等高层次科技创新平台存在明显不足;高水平研究型大学、世界一流科研院所和具有行业主导地位的科技领军企业等与先进发达省市还有较大差距。三是企业创新主体发展不快。高新技术企业数量总体偏少、自主创新能力不强,规上工业企业中仅有30%左右是高新技术企业,平均拥有发明专利仅1.31件;规上工业企业研发机构建有率、研发活动开展率等均低于全国平均水平;独角兽、“隐形冠军”、“专精特新”小巨人企业等数量较少。四是科技人才队伍建设不足。全省专业技术人才总量规模不大,高水平科技人才流失形势比较严峻,青年科技人才梯队建设不足,科技人才直接服务经济社会发展一线不够。五是科教资源优势转化机制不优。科教创新资源整合和有效利用不够,开放共享的协同效益和综合优势发挥不充分,发明专利等高价值科技成果产出不足,专业化科技中介机构和科技中介人才建设不够,高校院所科技成果转化不顺畅。六是科技投入水平不高。全省全社会研发支出占GDP的比重、基础研究经费投入水平低于全国平均水平,各市州研发投入水平普遍偏低,科技金融发展相比落后。

综上所述,“十四五”时期,湖北必须切实担负起服务高水平科技自立自强的时代重任,紧紧抓住新一轮科技革命和产业变革的历史机遇,坚持战略导向、目标导向和问题导向,坚持全局观念和系统思维,对标世界科技强国部署要求、对标世界一流水平、对标先进发达地区,加快锻长板、补短板、建体系、破瓶颈,加快科技强省建设步伐。

二、指导思想

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持党对科技工作的全面领导,深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神,贯彻落实习近平总书记考察湖北重要讲话精神和关于科技创新的重要论述,坚持融入新发展阶段,贯彻新发展理念,服务构建新发展格局,坚持把科技创新摆在事关发展全局的核心位置,坚持“四个面向”,围绕全省“建成支点、走在前列、谱写新篇”,打造全国重要增长极,建设美丽湖北、实现绿色崛起总体目标定位和“一主引领、两翼驱动、全域协同”区域发展布局,大力实施科教兴省战略、人才强省战略、创新驱动发展战略,秉持“科技三命”精神,毫不放松抓好科技创新,以支撑引领高质量发展为主线,系统构建科技强省“四梁八柱”,着力创建具有全国影响力的科技创新中心,打造一体化全域创新布局;着力强化战略科技力量培育,打造引领性原始创新策源极核;着力打好关键核心技术攻坚战,打造迭代式技术创新支撑体系;着力促进技术要素市场化配置,打造融合式科技成果转化机制;着力深化科技体制机制改革,打造热带雨林式科技创新生态,建立健全具有湖北特色的全区域、全链条、全主体、全要素科技创新体系,努力塑造湖北在全国科技创新版图中的领先地位,力争创新驱动发展走在全国前列,成为引领中部地区崛起的科技创新支点和全球创新网络的重要链接,为我国跻身创新型国家前列和建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强作出新的更大贡献。

三、基本原则

坚持“四个面向”,自立自强。聚焦服务高水平科技自立自强,加强科技创新前瞻布局,大力推动重大科技基础设施和高水平实验室建设,加快培育战略科技力量体系。面向基础学科、前沿领域、交叉领域加强科研布局,强化应用研究带动,打造全国重要的原始创新策源地。围绕产业链部署创新链,围绕创新链布局产业链,加快产业“卡脖子”技术攻关,全面强化产业基础高级化、产业链现代化科技支撑。

坚持优化布局,提升能级。坚持系统观念,全域推进科技创新,全链融合统筹发展,全面提升创新能级,加快构建“一主引领、一廊融通、两翼联动、多点支撑”区域创新发展格局,探索新形势下科技开放合作新模式和新机制,加快推进长江中游协同创新共同体建设,加强与国内科技创新中心交流合作,积极融入全球创新网络,提高科技创新引领辐射能力,打造科技对外开放合作枢纽。

坚持企业主体,人才核心。强化企业创新主体地位,加快创新要素资源向企业集聚,构建科技型企业梯次培育链,促进大中小型企业融通创新,完善以企业为主体、市场为导向、产学研用深度融合的技术创新体系。坚持开放引才、全面育才、环境养才、畅通用才,加快集聚高水平科技创新人才和团队,促进科研人员“名利双收”,促进“楚才在鄂”的资源优势转变为“楚才兴鄂”的现实生产力。

坚持改革赋能,激发活力。强化科技创新和制度创新双轮驱动,建立完善符合科技创新规律和人才成长规律的科研组织模式、分配激励机制、科研评价体系等,促进科技资源和创新要素高效配置,促进基础研究、技术创新和科技成果转化融通发展,切实提高“钱变纸”“纸变钱”能力。

坚持科学治理,优化生态。按照“抓战略、抓改革、抓规划、抓服务”定位,推进科技管理职能转变,提高科技创新治理能力,系统营造有利于科技创新的政务环境、科研环境、金融环境、市场环境和社会环境,构建“政产学研金服用”科技创新生态系统,营造热带雨林式科技创新生态环境。

四、主要目标

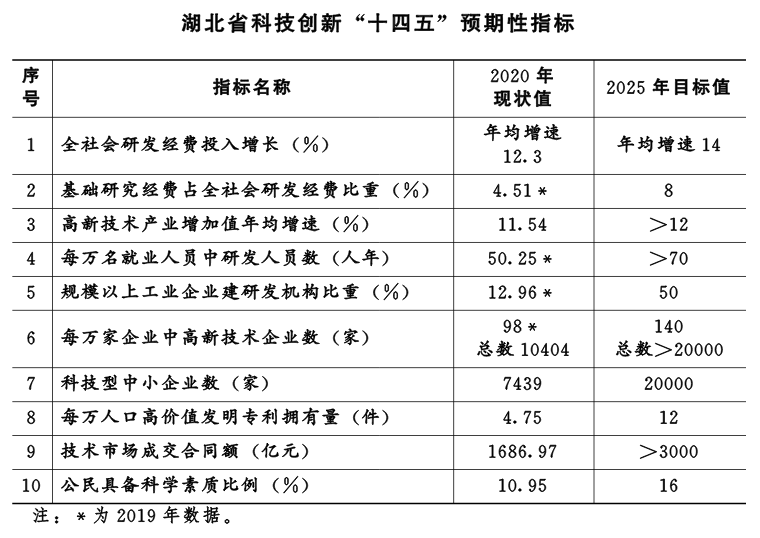

到2025年,基本建成科技强省,跻身国家创新型省份前列,形成在全国科技创新版图中的领先地位,力争创新驱动发展走在全国前列,成为引领中部地区崛起的科技创新支点、具有全国影响力的科技创新中心和全球创新网络的重要链接,培育一批高能级战略科技力量,突破一批“卡脖子”关键核心技术,产出一批重大原创性引领性科技成果,打造一批科技领军企业和创新型产业集群,形成一批重要科技体制机制改革创新经验,为我国跻身创新型国家前列和建设世界科技强国、实现高水平科技自立自强作出重要贡献。力争实现原始创新策源、企业创新主体培育、科技成果转化和科技改革创新走在全国前列,打造具有全球竞争力的光电子信息、先进制造、生命健康、空天科技、人工智能科技创新高地,营造一流的科技创新生态环境。

区域创新支点全面建成。科技强省“四梁八柱”创新体系构建完善,武汉国家科技创新中心和湖北东湖综合性国家科学中心建设取得突破性进展,以东湖科学城为核心的光谷科技创新大走廊形成显著集聚带动效应,新建1-2家国家实验室、2-3个国家实验室基地、30个左右国家级重大科技创新平台,形成10个左右大设施组成的大设施集群,建成10个左右湖北实验室,襄阳和宜昌区域科技创新中心联动“襄十随神”“宜荆荆恩”城市群创新发展成效明显,全省高新技术产业园区、创新型城市、创新型县市等建设能级全面提升。

科技创新能力保持领先。原始创新策源能力大幅提升,基础研究经费占全省全社会研发经费比重达到8%,高水平研究型大学、世界一流科研院所、科技领军企业集聚发展,在数学、物理、化学、生物学、地球科学等优势领域和前沿交叉领域,建成一批重要的基础学科研究基地。战略科技前沿引领能力大幅提升,在未来网络、人工智能、量子信息等战略领域取得一批原创性引领性创新突破。现代产业、乡村振兴、生命健康、绿色低碳、社会治理等科技支撑能力大幅提升,全省“光芯屏端网”、先进制造、生物医药、现代农业、航空航天等重点产业科技创新核心竞争力全国领先。科技人才加快汇聚,“两院”院士、科技领军人才、杰出青年人才等领先优势巩固提升,每万名就业人员中研发人员数达到70人年以上,成为全国重要的科技人才高地。

创新驱动发展成效显著。全省高新技术产业对经济发展贡献作用更加突出,增加值实现倍增,年均增速12%以上。企业创新主体地位进一步增强,规上工业企业研发机构建有率达到50%以上,研发经费支出占主营业务收入比重提升幅度高于全国平均水平。高新技术企业、科技型中小企业数量均实现倍增,分别达到20000家以上。全省科技成果产出质量和转移转化效率加速提高,每万人口高价值发明专利拥有量实现倍增,达到12件;技术合同成交额实现倍增,达到3000亿元以上。

科技创新生态优化提质。全省全社会研发经费投入增长年均增速达到14%,力争投入强度达到3.2%。科技体制改革深入推进,在科研项目组织、科研经费管理、科研机构改革、科技评价奖励、科技成果转化、科研诚信监督等方面取得一批重要改革成果。政府科技管理服务职能加快转变,创新创业服务载体加快建设,科技投融资体系加快完善,技术要素市场化水平不断提高,知识产权保护和创新产品应用制度健全完善,“政产学研金服用”科技创新生态体系构建完善。国内国际科技合作深化拓展,科技创新成为全省服务构建新发展格局的重要动能,在新时代中部地区高质量发展中发挥重要引领辐射作用,与世界主要创新型国家和“一带一路”沿线国家建立有效合作机制。全省社会科技创新创业创造氛围浓厚,大学校区、产业园区、城市社区“三区”融合蓬勃发展,公民具备科学素质比例达到16%。